機能性フィルム

2023.02.25

帯電防止フィルム・導電性フィルムとは~帯電防止機能を付与するための方法と機構解説~

PEフィルムをメインに取り扱う、フィルム検索BOXでは導電性フィルム・帯電防止フィルムの製造を得意としています。本ページでは帯電防止フィルム・導電性フィルムの機構~ブリード型・ノンブリード型のフィルム~解説から帯電防止剤の原理についても解説いたします。(「帯電防止フィルムの種類とは?」も併せてご覧ください。)

PEフィルムに帯電防止機能を付与するための方法

フィルムの原料は絶縁体である高分子の為、基本的には静電気が発生してしまいます。ここでは帯電防止性を付与する方法を簡単に紹介します。

①導電性付与剤をフィルムに練り込む

導電性を高める為に、金属粉末・カーボンなどの高分子を、導電あるいは非帯電のレベルに高めることは出来ます。しかし、多量に添加されるので、フィルムに導電性付与剤を用いた場合、その後の取り扱いが難しく用途が限られます。

②帯電防止剤をフィルムに練り込む

帯電防止剤として開発された界面活性剤を少量添加することで、フィルムの取り扱いやすさを保ちながら表面の導電性を高めることができます。(ブリード型)ただし、この手法では界面活性剤が徐々に減るため、帯電防止性も徐々に落ちていきます。その点が課題となり、用途によっては高分子型帯電防止剤を練り込む手法も採用されています。(ノンブリード型)

< ブリード型・ノンブリード型の違い >

ブリード型とは…

帯電防止の効果を出すために帯電防止剤(界面活性剤)をフィルムに練りこんで 製造しています。界面活性剤は、時間がたつと表面にブリードアウトしてきます。表面にブリードアウトした界面活性剤は空気中の水分を吸収し、水の被膜を作り、静電気を中和して逃がすことができます。⇒湿度の影響をうけることと、時間の経過とともに界面活性剤が減少し、帯電防止機能が減少していくことが課題。

ノンブリード型とは…

帯電防止効果を出すために高分子型帯電防止剤をフィルムに練り込むことで、製造しています。親水性セグメントを導電性ユニットとして分子内に組み込んだ高分子であり、表層部に効率的に筋状の導電回路を形成することができます。⇒湿度の影響を受けにくく、時間による帯電防止効果の変化も起こりにくいです。ブリード型に比べフィルムの取り扱いが難しいです。

< 帯電防止フィルムの原理~帯電防止剤について~ >

練り込み型帯電防止剤のしめる位置

絶縁体である高分子の導電性を高める為に、金属粉末・金属フィラー・カーボン・カーボンフィラーなどの導電性付与剤を練り込み、高分子を導電あるいは非帯電のレベルに高めることは出来ますが、一般に多量に添加されるために、高分子自体の機械物性を低下させたり、フィルムに用いた場合透明性をなくし、商品価値を下げることがあります。

金属微粉末をフィルム表面に塗布することにより透明を保ちながら、表面の導電性を高める方法もありますが、価格の点からは一般的ではありません。一方、帯電防止剤として開発されて、界面活性剤の一種を高分子に練り込むことにより、少量の添加で表面の導電性と透明性を保ちながら高めることができます。

< 帯電防止剤の作用機構 >

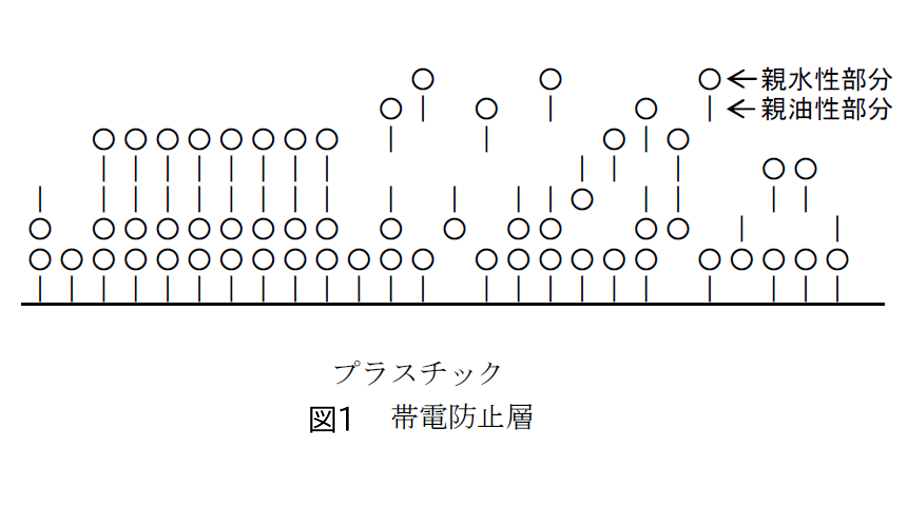

練り込まれた帯電防止剤は表面にブリードし、分子内の親油性部をプラスチック側に、親水性部を空気中に向け、図1のように配列します。

フィルム表面において飽和単分子吸着膜が完成されれば、実用上満足出来る帯電防止効果がみられるはずであるが、実際には図1のような配向がみだれた多分子層になっていると考えられています。

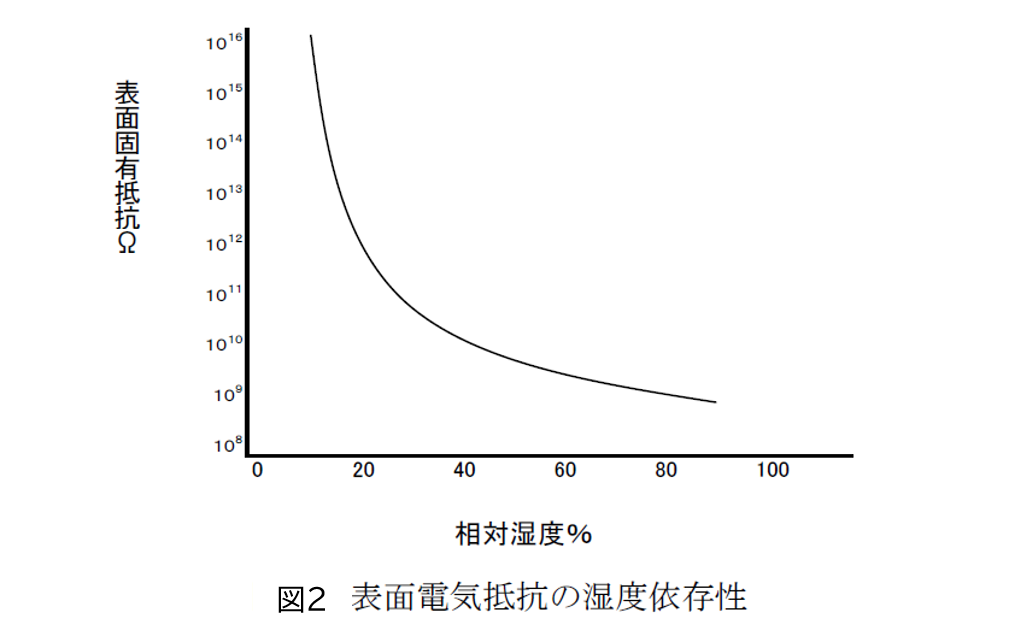

配列を完了した帯電防止剤の層は、自身の導電性と空気中の水分を吸着することによる導電性との相乗効果により、表面固有抵抗を低下させる。表面固有抵抗に空気中の湿度が大きく関係していることは。図2にみられるように明らかです。